「紀淡連絡道路」の効果と課題

前号より、約11㌔の紀淡海峡を横断し和歌山市と洲本市を結ぶ「紀淡連絡道路」の構想を取り上げている。今週は道路開通による効果と課題に触れたい。

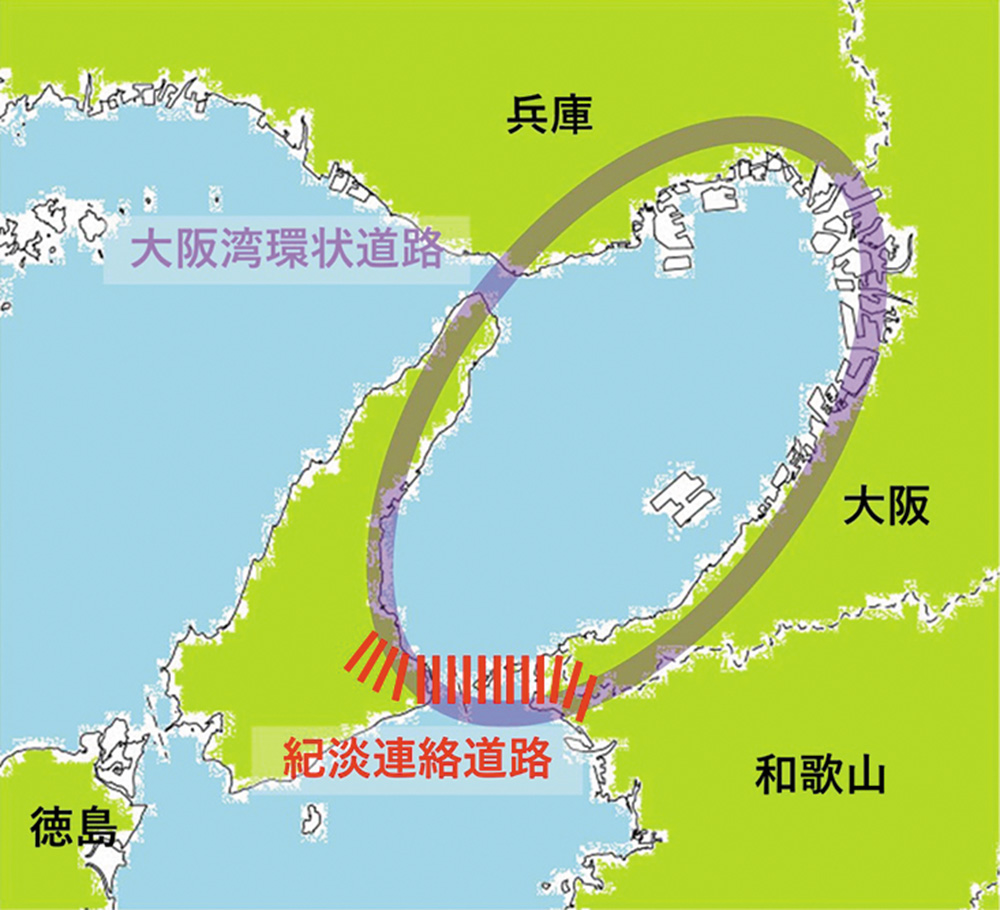

紀淡連絡道路の開通により、大阪湾を囲む環状道路が形成される。国は紀淡連絡道路と神戸淡路鳴門自動車道、阪神高速湾岸線などで繋がる一周約200㌔の環状道路を「大阪湾環状道路」と仮称し、関西地域が一体となった環状都市圏としての発展を期待している。

各府県におけるメリットは人と物の移動が盛んになること。実現に向け周辺市町村が「紀淡海峡連絡ルート実現期成同盟会」を設立した平成4年は関西国際空港の開港目前の時期。これを商機と捉え、国際貨物の増大や四国を含めた観光ルートの造成、住民にとっては通勤圏の拡大による雇用創出や、医療エリアの拡大による緊急時の受け入れ拡充、伝統・文化などの学術交流の促進が期待された。

関西地域と淡路島・四国地域の物流は神戸ルートに限られることから、大阪湾の臨海部には物流が集中し慢性的な渋滞が起きていることは確かで、関西国際空港に降り立った観光客が淡路島の南部や四国へと移動する際も一定の時間を要している。

開通による効果を見込むも早期実現が難しいのは費用対効果。紀淡海峡は潮の流れが速く、水深が深いという特性もあり建設費が嵩むと想定され、地方都市の人口減少などもありハードルは高い。

実現の時期は見えないが、関西地域と四国地域を結ぶ基幹道路の経路に位置する街として、さらに人や物の交流が活発になる未来に期待したい。(次田尚弘/洲本市)