なぜ戦争をするのか? 養老孟司さんら議論

科学・芸術・宗教など異分野の専門家らの対話を通して1200年後を見据えた人類の在り方を考え、世界に発信する「高野山会議2025」が22~24日、和歌山県高野町の高野山真言宗総本山金剛峯寺や高野山大学を会場に開かれ、戦争、宇宙、デザインなど多彩なテーマを巡って議論が行われた。

県や高野町、金剛峯寺、高野山大学と連携協定を結んでいる東京大学先端科学技術研究センターの先端アートデザイン分野が中心となって2021年から開催し、今回で5回目。

「Why war? ひとはなぜ戦争をするのか?」をテーマとする23日のセッションは、同センターの杉山正和所長を進行役に、同センターフェローで物理学・脳科学者の小泉英明さんが昨年行われた同テーマの議論の流れを紹介した上で、解剖学者で東大名誉教授の養老孟司さん、能楽小鼓方大倉流十六世宗家で人間国宝の大倉源次郎さん、日本とレバノンにルーツを持つ映像作家の梅若ソラヤさん、同センター教授で比較政治学者の中井遼さん、小泉フェローが個別の発言と議論を行った。

梅若さんは、経済的不安を背景に日本を含む世界中で移民が敵視されている現状について、「政府への批判や教育への投資よりも、スケープゴートをつくって問題をすり替えることが簡単になっている」と指摘。教育を受けた市民こそがファシズム国家、独裁者にとって最大の脅威になるとし、「戦争を防ぐためには人種や国籍、移民であるかどうかなどの表面的な違いにフォーカスするのではなく、平和に共存する、自然や地球を守るといった本質的な課題を見失わないように、共通点に目を向けることが大切だ」と話した。

中井さんは、戦争について多くの人が国家間の戦いを前提にしがちだが、第2次世界大戦後に人類の命を最も多く奪ったのは内戦であることを紹介。「国と国は仲良くしよう、異なる文化間の対話が必要だということは語られがちだが、実際に多くの人の命を奪ってきた現象は、同じ国の中で、同じ政府の下で、場合によっては文化すら共有する人々の間で起きている」という現実を指摘した上で、人々が思い込みがちな、「言語や宗教が多様な国の方が内戦になりやすい」ということにも根拠がないことを強調した。

大倉さんは能楽について、哲学的な分析がされ、人間の心理の問題を深く掘り下げた芸術であるとし、江戸時代には武家の教養として学ばれるようになり、為政者である武士たちは「子どものうちからさまざまなキャラクターをバーチャルで演じることによって、その心理を知ることになった」と紹介。武士が文化によって人の心を学んでいたことが、戦争をしなかった江戸時代につながっていたとの考えを話した。

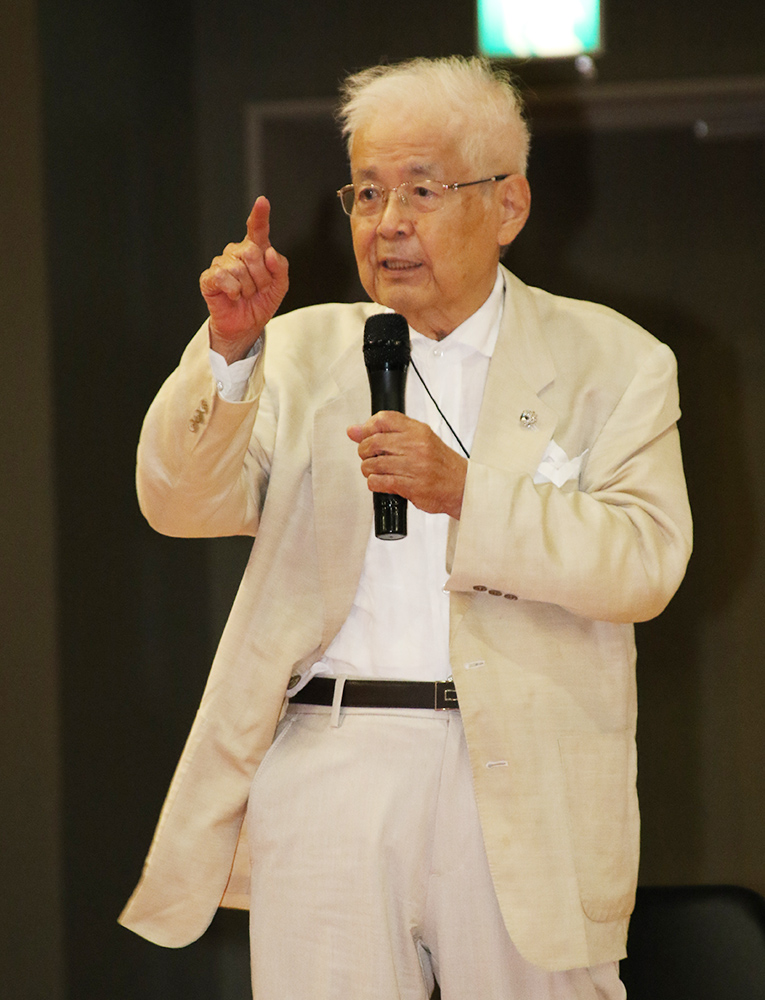

養老さんは、ある子どもから「どうしたら戦争はなくなりますか」との質問を受けた際に「怖い」と感じたエピソードを語った。「その子どもの頭の中では、戦争のような問題が言葉で答えが出せる、どこかそんな思いがあるのではないか。1937年生まれの私には戦争は体験ですから」と理由を説明し、「一億玉砕と本気で言っていた人々が180度変わるのを見て、社会的な言葉というものを私はほとんど相手にしなくなった。うっかり本気になるとえらい目に遭う」と話した。

さらに、言葉と現実にはどれだけ深い関係があるかということに関心を寄せてきたとし、戦争放棄を記した日本国憲法第9条の条文と現実について「本当に不思議な関係だ」と述べた。