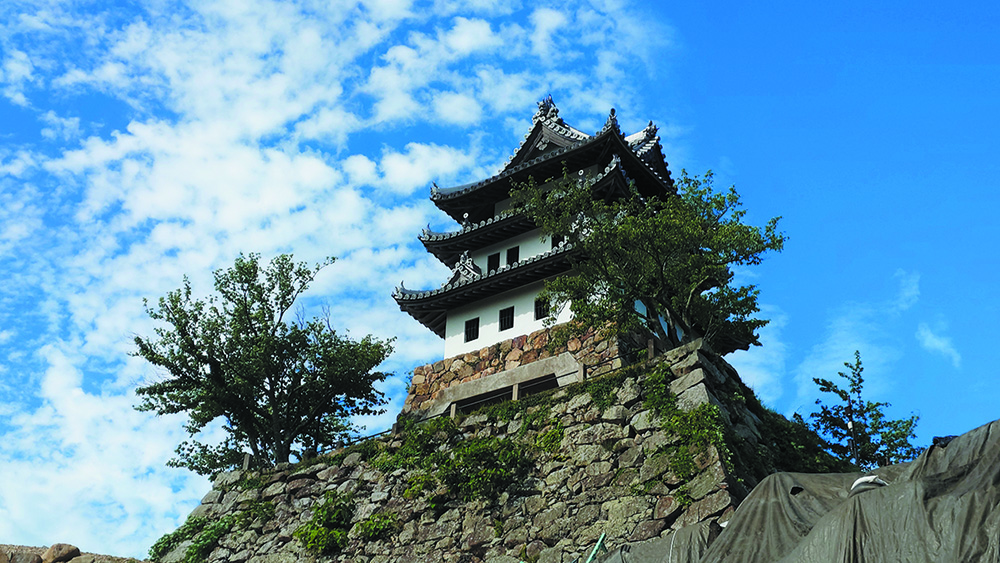

珍しい遺構が残る「洲本城」

紀淡海峡を渡り和歌山を経由し、平安京へ海産物を献上していた洲本市の歴史を取り上げている。由良地区から現在の中心市街地へと移した洲本城跡には、日本最古の模擬天守が建っている。今週は「洲本城」について紹介したい。

洲本城が由良地区にあった城を廃し、現在の中心市街地に移転したのは1631年から1635年ごろとされる。標高133㍍の三熊山の山上に建つ「上の城」と、市街地に位置する「下の城」により構成される。上下の城をつなぎ防衛力を高めたとされる「登り石垣」が遺構として残る珍しい構造。

上の城には城の内外を石垣などで覆う「曲輪」や櫓跡が残るが天守は現存しない。現在建てられている天守は、1928年に昭和天皇の即位を記念し建てられた鉄筋コンクリート造りのもの。当時の天守を復元したものではく、展望台としての機能を主とした「模擬天守」となるが、その歴史は日本最古とされる。

天守には大きく分けて「現存天守」「復元天守」「復興天守」「模擬天守」の四つが存在する。現存天守は当時のまま現代に残るもので全国に12基しか存在しない。復元天守は元の姿を忠実に再現して建てられたもの。戦災による焼失後、外観復元された和歌山城はこれに該当する。復興天守は史料の不足により当時の外観をもとにした復元ではないが過去に存在した場所に建てられたもの。模擬天守は実物とは異なる形状で建てられたものとされる。

市街地にある下の城にも石垣などが残る。旧城内には市立淡路文化資料館があり、当地の歴史や文化を紹介している。

上の城は洲本バスセンターから徒歩で約1時間。訪れる際は自家用車やタクシーの利用が便利。下の城は同センターから徒歩で約10分。海を隔てた隣町の歴史に触れてみては。(次田尚弘/洲本市)